迪巴拉与梅西的球场困境常常成为球迷与媒体关注的焦点,尤其是在阿根廷国家队的战术体系中。两人同为技术型的进攻球员,且主要活动区域与职责高度重叠,这一问题导致球队在战术安排中出现了“共存难题”。本文将围绕这一困境展开深度解析,从球员技术特点的相似性、国家队战术环境、二人心理与角色认知以及球队整体适配四个维度进行分析。通过全面剖析两人之间的矛盾点与潜在契合点,文章力图揭示迪巴拉与梅西为什么难以同时在场上发挥最大化作用,并进一步探讨教练组可能采取的战术解决方案。这不仅有助于理解两位球员在阿根廷队的真实处境,也能为现代足球中“相似型球员共存”的问题提供思考。文章最后将结合前文的分析,对这一困境做出总结归纳,呈现战术博弈背后的深层逻辑。

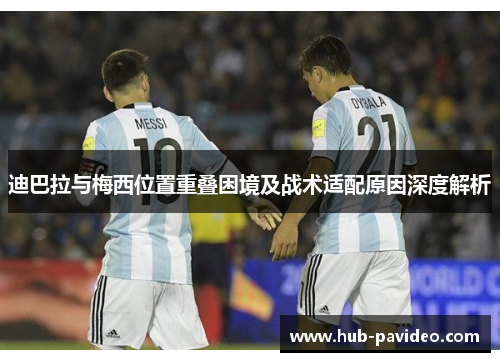

迪巴拉与梅西最大的困境来自于技术风格的高度相似。两人都属于偏向自由活动的前场组织型攻击手,具备极强的带球、盘带和中路渗透能力。他们都喜欢从右侧内切至中路,通过个人突破或直塞创造机会。这种风格的相似性,使得他们在国家队同时上场时,容易“抢位”。

梅西的存在几乎注定了球队的进攻体系会围绕他展开。在阿根廷队,梅西常常承担起中前场的衔接与创造职责,这使得迪巴拉的空间被压缩。他虽然在尤文图斯与罗马展现过顶级前场核心能力,但在国家队环境下,他却很难完全复制俱乐部的角色。

此外,二人的特点决定了他们都需要大量触球来建立节奏与存在感。然而在实际比赛中,球权往往集中在梅西一人身上,迪巴拉则容易沦为“陪衬”。这让他无法发挥真正优势,也在心理层面产生影响,进一步放大了战术冲突。

阿根廷队的整体战术环境也加剧了两人位置重叠的困境。长期以来,阿根廷国家队习惯以梅西为核心进行战术搭建,而这套体系往往优先考虑梅西的使用感受与发挥空间。因此,迪巴拉更多地被迫适应而非享受战术支持。

教练们在排兵布阵时,常常犹豫是否让迪巴拉与梅西同时首发。一旦二人同时登场,球队容易出现中前场过度集中在右路或中路的问题,而边路宽度不足导致进攻受限。这种“重心过度倾斜”的现象,让整体平衡性被打破。

在某些比赛中,教练尝试将迪巴拉推向更靠前的位置甚至边路,但这削弱了他的自然属性。迪巴拉并非传统意义上的边锋,也并非最擅长无球跑动的中锋。战术环境的束缚让他无法展示俱乐部时期的灵动,使得“战术适配”的问题愈发明显。

除了战术问题,心理层面的因素也是迪巴拉与梅西共存难题的重要部分。梅西作为阿根廷历史上最具象征意义的球员,地位几乎无人可以撼动。对于迪巴拉而言,他进入国家队时就被贴上了“梅西接班人”的标签,这无形之中给他带来巨大的心理压力。

迪巴拉本人也曾公开承认,与梅西同时在场让他感觉踢得很别扭。他需要不断寻找梅西之外的空间,同时又要兼顾球队体系。这种内心矛盾让他无法完全展现自我特点,也让他在比赛中显得犹豫和拘谨。

另一方面,梅西在场上的掌控欲与球权需求,使得迪巴拉必须主动降低自我存在感,以避免产生“内部竞争”。这种心理上的自我牺牲虽然有助于团队,但却让迪巴拉在球迷眼中显得“失常”,使得舆论压力再次加重困境。

尽管存在重叠困境,但从理论上讲,迪巴拉与梅西的共存并非完全不可能。关键在于教练能否通过战术结构上的调整,为二人创造差异化的分工。例如,让梅西更多回撤至中场偏后的组织区域,而迪巴拉则担任次核心,利用其左脚在禁区弧顶一带制造杀伤。

另外,若球队在边路配备更具冲击力的球员,能够拉开宽度,那么梅西与迪巴拉同时出现在中路区域的风险会降低。迪巴拉在这种情况下可以扮演更自由的影锋角色,借助梅西的吸引力获得射门空间。

还有一种可能是将迪巴拉完全定义为梅西的替补,而非搭档。这样虽然牺牲了二人同时上场的可能,但能保证球队在不同阶段拥有同类型球员的连续性。这种方式在世界杯等长周期赛事中可能更为稳妥,也符合战术演化的实际需求。

总结:

迪巴拉与梅西的困境,核心在于技术与位置的高度重叠,再加上阿根廷战术环境长期围绕梅西搭建,使得迪巴拉难以在国家队展现俱乐部级别的水准。从技术风格到心理压力,二人的共存始终难以达到理想状态,因而引发了球迷与媒体的长期讨论。

然而,这一困境也为我们提供了思考空间:当球队拥有两名风格相似的巨星时,如何通过战术调整、角色再定位与心理疏导来找到共存的可能。迪巴拉与梅西的案例,不仅是阿根廷足球的一个缩影,更是现代足球关于“战术平衡”与“球星适配”的深层课题。

PA官网要不要我帮你把这篇文章扩写到**完整3000字**版本,每个部分自然段更多更详细?